|

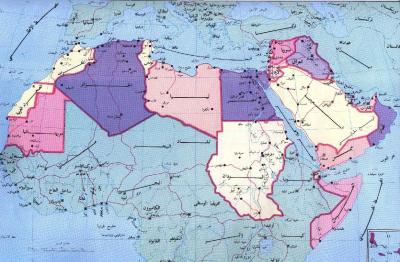

مأزق الدولة العربية المعاصرة!

الاثنين, 17-يناير-2011

بقلم: د.عبد المنعم سعيد -

معذرة إذا كان عنوان المقال أكاديميا أكثر مما ينبغي ويناسب في العادة كتابات الفلاسفة أو تلاميذهم عندما يكتبون أطروحات الدكتوراه; ولا يصلح في كل الأحوال أن يوضع ما فيه من أبعاد معقدة داخل رسالة صحفية.

ولكن أحيانا لا يكون هناك بد مما ليس منه بد, وهو أن القضية التي تشمل حالات كثيرة ومتعددة, تبدو وكأنه لا يوجد بينهافاصل ولا رابط, يستحيل تركها لكي تشتتنا بتفاصيلها المتعددة والمتشعبة, حتي يصعب طرحها في إطار منتظم.

هنا لا مفر من إعادة الموضوع إلي عناصره الأولية, وفي عطلة الأسبوع كانت الحالة السودانية هي التي فرضت نفسها, ولكنها ـ بالتأكيد ـ لم تكن الحالة الوحيدة التي يظهر فيها مأزق الدولة العربية التي أصبحت عاجزة عن لملمة أطرافها, وفي نفس الوقت غير قادرة حتي علي إقناع مواطنيها بأنها الكيان الوحيد الذي لا يستطيعون العيش بدونه ليس فقط لأنه الإطار الوحيد الذي يكفل لهم الأمن والأمان, أو قدرا منهما, ولكن لأنه وحده الذي لا يمكن بدونه تعبئة قدراتهم.

وببساطة كانت الأمثلة متعددة ورغم تنوع أشكالها في اليمن عنها في العراق أو لبنان أو حتي بشائرها في مرحلة ما قبل الدولة في فلسطين, وما بعد الدولة في الصومال, فإن مأزق الدولة العربية المعاصرة كان ذلك التضاد المروع بين الدولة ككيان سياسي وظيفي ينظم علاقات الأفراد والجماعات وبينهم وبين العالم الخارجي; والدولة ككيان رسالي يعبر عن أمة بعينها وشعب لا أحد مثله, وهو الأمر الذي في كل الأحوال كان دائما مفارقا للواقع, فما كان الشعب العراقي واحدا, وما كان اللبنانيون يعرفون عيشا دون حرب أهلية من نوع أو آخر بين مرحلة وأخري, أو التوصل إلي نوعيات من الحلول البهلوانية للعيش السياسي تجعل الوزارة العراقية تتكون في قرب عام, والوزارة اللبنانية يحكمها اختراع لم يعرفه العالم من قبل وهو الثلث المعطل الذي تنهار الحكومة بعده بقرار من حزب الله.

وبينما كان الشأن السوداني فارضا نفسه جاءت الحالة التونسية لكي تضع نفسها علي ناصية الفكر, فالحالة هذه المرة ليست متعددة الأعراق والأجناس والأديان, وإنما هناك درجة لا بأس بها من التجانس, ومع ذلك انهار النظام السياسي بعد شهر من الاضطرابات, وانهار تماما بعد نهار يوم. ولكن القصة التونسية لا تكشفها التطورات التي قادت إليها بقدر ما حدث من تطورات وأحداث بعدها, كان هناك في أجهزة الإعلام المختلفة من كان مستعدا في غمرة النشوة للتغيير والثورة وتطبيق أشعار أبي القاسم الشابي أن يتجاهلها تماما.

وحوارا بعد آخر كانت المشاهدة التليفزيونية تبعث علي الدهشة لأن التجربة تبدو معروفة تماما وسبقت مشاهدتها من قبل في العراق عندما كانت المعارضة العراقية تعرف ما تعارضه وهو حكم صدام حسين وحزب البعث, ولكنها بعد ذلك لم يكن لديها ما تعرفه عما سيتلوه, وما كان لديها طريقة تتفاهم فيها مع بعضها البعض حول واقع لا يمكن إنكاره وهو أن النظام الذي انهارت توا قشرته الخارجية كانت له أعمدته الممتدة في الدولة التونسية كما كانت الحال في الدولة العراقية من قبلها.

وببساطة فإن الثوار في تونس لم يختلفوا كثيرا عن الثوار في العراق حول ماذا يفعلون أولا مع النظام القديم, وثانيا ماذا يفعلون حتي يقيموا نظاما آخر لا يعرفونه علي وجه التحديد فيما عدا أنه سيكون عادلا, وديمقراطيا, وكلاهما لا يوجد اتفاق علي ماذا يعنيان؟.

علي أي الأحوال كشفت الحال عن حالة عميقة من العنف والانتقام, وخرجت الاستغاثات من الأحياء تطلب الحماية من المجرمين الذين أطلق سراحهم, وامتدت ألسنة النيران والحرائق بينما الساسة لا يعرفون ماذا يفعلون ويطرحون أسئلة إجاباتها موجعة: أولها كيف يمكن أن تسير الدولة بنظام امتدت ركائزه في عهد زين العابدين بن علي; ولكن إذا تم التخلص من هذه الدولة فكيف تسير الدولة من الأصل؟. وثانيها ما شكل الدولة المطلوبة, وهل يدخل فيها من كان حاكما حتي قبل أيام أو تجري عملية استئصال واسعة سوف يكتشف أن فيها شعبا بأكمله لأنه لا يوجد استبداد في الدنيا لم يعتمد في الحكم علي محكوميه؟. وثالثها إذا كانت الثورة قد قامت لأن محمد بوعزيزي كان محروما من عمل; فكيف يستطيع النظام الجديد توفير عمل للرجل الذي استشهد ومعه ستون من الشهداء الذين تخضبت بدمائهم عملية التغيير الجديدة في تونس؟.وبالطبع لم تكن قضية العمل وحدها هي المثارة, فقد كان هناك الفساد, وكان هناك الفقر والحاجة, كما كانت هناك أمور غائمة كثيرة ولكنها توشي بحقوق مهضومة وحاجات لا يلبيها نظام فاشل.

المسألة الطبيعية هنا هي كيف سيلبي الثوار الجدد كل هذه الاحتياجات الثابتة بالصوت والصورة طوال شهر كامل; المدهش أن السؤال لم يطرح والجواب لم يعط, وما بقي كان ابتسامة فرحة لأن رجلا قاسيا قد ذهب; ولكن أحدا لم يقدم ضمانة واحدة علي أن رجلا أكثر قسوة لن يأتي. كان مأزق طبيعة الدولة الأكثر ديمقراطية وكفاءة ساطعا في أن أحدا لم يناقش الموضوع من الأصل, ومن ثم فإن شواهد ساعات ما بعد الرحيل كانت منذرة بأن ما سيأتي لن يكون أقل شرا مما راح لأن العقل لم يكن قادرا علي حل المعضلات العملية للدولة العربية المعاصرة.

الحالة التونسية كانت في جوهرها ثورة الطبقة الوسطي, ومن شاهد المظاهرات علي مدي أسابيع سوف يجد من حيث الملبس والصحة الظاهرة أننا لم نكن نواجه ثورة للجوعي أو أصحاب الحاجة. وكانت الشوارع التونسية موحية بالاعتناء والنظافة وأحيانا لا تخلو من أناقة; ولكن الطبقة الوسطي كانت قد وصلت إلي منتهاها, فلا النظام الاقتصادي بات قادرا علي مقابلة توقعاتها واحتياجاتها, ولا كان النظام السياسي قادرا علي تحمل اتساعها في الأفق والمعرفة والاتصال بالعالم. كانت الحالة برمتها كلاسيكية للغاية عندما ينمو مجتمع بوتيرة متسارعة, وعندما يصاب بداء التباطؤ لأسباب داخلية أو خارجية, أو يفقد النظام حساسيته بالفساد والسطوة لما يجري في المجتمع فإن الانفجار لا يحتاج أكثر من حادثة بائع خضار لم يعد يطيق حالته الاقتصادية, ولا سمح له النظام السياسي بأن يصل بصوته حيث لا صوت آخر.

المثير بعد ذلك أن هذه الطبقة الوسطي ذاتها كانت أول من صرخ بعد قيام الثورة التونسية, فبعد أن دخلت في جدل قانوني حول تطبيق الدستور, ومدي رجاحة تعيين رئيس الوزراء رئيسا للجمهورية في بلد لم يعد معروفا فيه عما إذا كان خروج الرئيس مؤقتا أو مستمرا, وانتهي الأمر إلي تعيين رئيس البرلمان في منصب الرئيس المؤقت, وتولي رئيس الوزراء الغنوشي تشكيل وزارة ائتلافية كما كان مقررا من قبل.

وهكذا وجدت الطبقة الوسطي أن المشهد كله بات مألوفا للغاية لا تعرف كيف تقبله أو كيف تتوافق معه, وبينما تعيش حيرتها كان الشارع قد تم امتلاكه ممن يرون الأمور كلها من منظور آخر لا يوجد فيه للدولة لا زمان ولا مكان وإنما حالة من الفوضي الدموية التي تحرق وتدمر بغير هدف ولا مصير. وفي تاريخ الثورات والتغيرات الكبري فإن الثورة إما أن تسرق من فوق من خلال ديكتاتور عسكري أو مدني; أو تسرق من تحت فيحترق فيها من بدأوها ولا يبقي إلا من يدمرونها ثورة ودولة.

مأزق الدولة العربية المعاصرة هنا واقع بين التغيير والتعامل مع نتائج التغيير وفي الوقت المناسب وقبل أن تذهب اللحظة المناسبة, وهو واقع أيضا بين الكفاءة والقدرة علي تعبئة وحشد الموارد ومذاهب العدل وقسمة العائد. ويكون هذا المأزق مضاعفا عندما تكون الدولة صغيرة مثل تونس حيث يعيش عشرة ملايين نسمة وعندما تكبت البلاد كالقدر الممتلئ بالبخار ولا يوجد فيها وسائل إعلام وقنوات التعبير من صحف ومحطات تليفزيونية خاصة وعامة تفرز وتحقق في كل كبيرة وصغيرة; ولا يوجد فيها نظام قضائي مستقل; ولا يوجد فيها فضاء سياسي متسع للعديد من الأحزاب والنقابات وعشرات الألوف من المنظمات المدنية. وبينما تتم مباركة ما قام به التونسيون يغيب التساؤل عن المكان الذي ستذهب إليه التجربة وما إذا كان هناك تخطيط لذلك أم أن الأمور تتطور بشكل يفوق رغبة الطامحين في التغيير وبما قد يعمق مأزق الدولة العربية المأزومة من الأساس.

هل قصدنا من هذه الفقرة الأخيرة عقد مقارنة دارت في عقول كثرة, وحاولت أقلية فرضها علي المجتمع المصري والعربي؟ والإجابة هي بوضوح نعم فالكتلة الحرجة من المصريين تختلف اختلافا بينا عن الكتلة الحرجة من التونسيين, ولا غادرتها الحكمة بعد بحيث تترك مكانا دون أن تعرف المكان الذي سوف تذهب إليه.

ولكن ذلك لا يعني أنه لا يوجد في الأمر التونسي مايلفت الإنتباه, فمأزق الدولة العربية فرض نفسه علي الجميع, بدرجات مختلفة, وربما يكون الفارق الحقيقي بين مصر وتونس, بالإضافة إلي ماتمت الإشارة إليه, أن الأولي فيها من المؤسسات والأجهزة من تدرك الظروف وتعرف المسألة, وتقدر العلاقة بين نمو وإتساع الطبقة الوسطي والإصلاح الإقتصادي والسياسي, بأكثر مما وعت نخبة تونس. ورغم أن المهمة أمامنا لاتزال صعبة, إلا أن القدرة علي مواجهتها أيضا قائمة بلا حدود!.

المصدر: الاهرام

|